脚長差の原因 ~大腿骨頸部骨折による人工骨頭置換術~

- 村田育子(Ikuko Murata)

- 2021年9月17日

- 読了時間: 6分

更新日:2025年7月13日

「痛みなどの身体のトラブルの解決・予防」

をコンセプトに

パーソナルトレーナーとして活動しています

理学療法士の村田育子です。

「姿勢改善」「ボディメイク」を得意としています^^

本日は

「大腿骨頚部骨折での人工骨頭置換術は脚長差の原因となるのか?」

というテーマでお話してみたいと思います。

同じ内容を You tube でもアップしています。

【目次】

1. 大腿骨頚部骨折とは

2. 人工骨頭置換術とは ~手術方法~

3. 人工骨頭置換術で脚長差が生じる理由

4. 人工骨頭置換術によって脚長差を呈した症例

5. まとめ

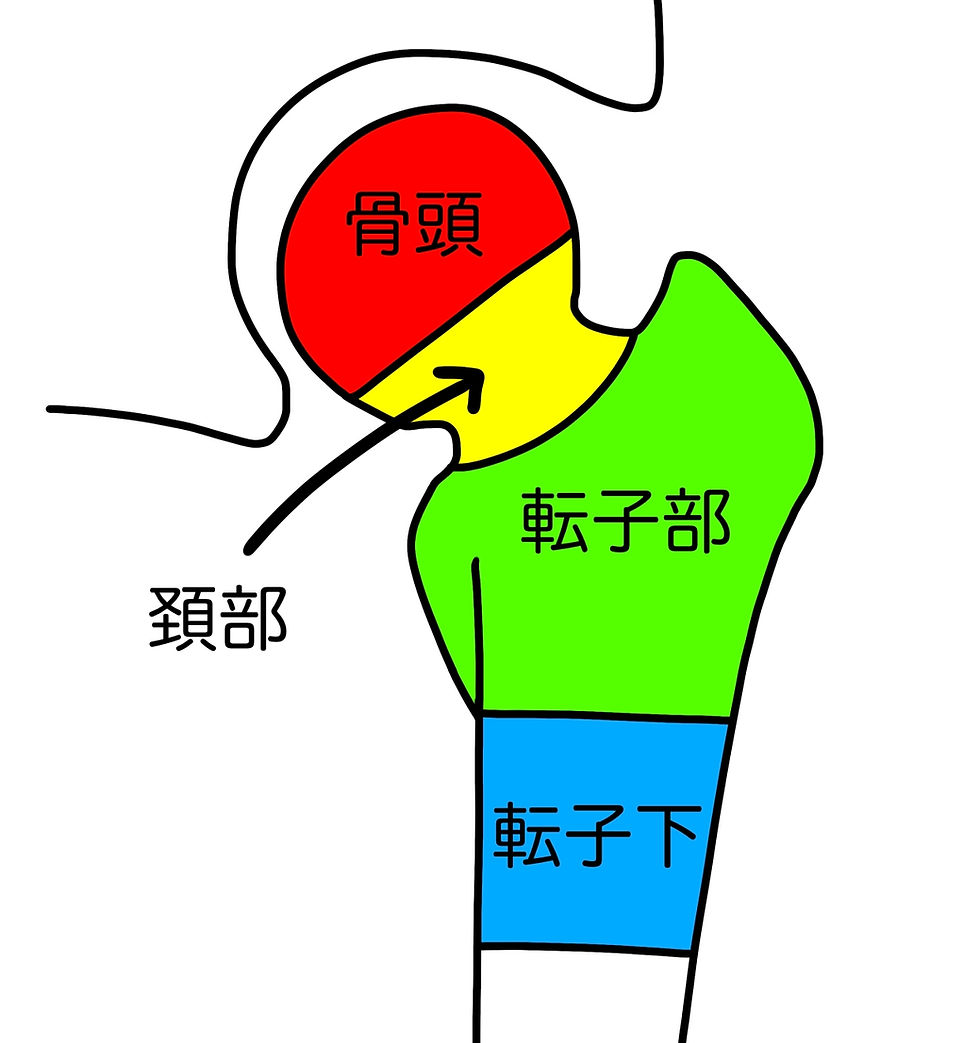

1. 大腿骨頚部骨折とは

「大腿骨頸部」とは

「太ももの骨の付け根部分」のことを言います。

この部分の骨折は

高齢の方によくある骨折です。

このレントゲンでは

向かって右側の大腿骨頚部が骨折しています↓

2. 人工骨頭置換術 ~手術方法~

大腿骨頚部骨折の治療では

手術が選択されることが多いです。

その中でも「人工骨頭置換術」は

理学療法士をしていたら

ほぼ100%出会うんじゃないかなと思います。

以下にてその手術方法について

見ていきたいと思います。

※ 私がオペ見学をさせてもらったのをベースにお話するので、情報に偏りがあることを前提に読んで頂ければと思います。

まず全身麻酔をかけます。

仰向けの患者さんを

横向き寝(手術する側が上)にして

骨盤を器具で固定します。

滅菌された紙で術部以外を覆い

手術する脚だけが紙から出た状態になります↓。

(南国少年パプワくんの鯛のキャラクターを思い出すのは私だけ?)

脚を消毒したりして

いざ、メスが入ります。

私が見学したのはお尻からメスを入れる術式でした(後側方アプローチ)。

骨まで到達したら

付け根で骨を切り落とし↓

骨頭をポコッと取り出します↓

次に大腿骨の中心に穴をあけます↓

そしてその穴に金属棒を埋めます。

この金属棒をステムと言います。

ステムを埋め込むとき

「カンカンカン!」と

クギを打つように入れていきます。

埋め込まれたステムの上部は

骨から少し飛び出るかたちとなります↓

次に、打ち込んだステムにネックを取り付けます↓

そのネックに「小ボール」を取り付けます↓

(人工骨頭は小ボールと大ボールの2つで成り立っています)

そしてその「小ボール」に

「大ボール」を取り付けます↓

そして大ボールをご本人の骨盤のカップ(臼蓋)にはめ込んで

股関節の動きをチェックします。

大ボールのサイズは臼蓋に対して

ちょうど良い大きさである必要があるため

(小さいと脱臼しやすく、大き過ぎると可動域が狭くなる)

いくつか大きさの違うボールをはめ込んで

どれが一番フィットするか確認します。

そしてボールの大きさが決まったら…

ここでついに!!

先生は両ひざを合わせて

太ももの長さに差がないかをチェックしました!!

脚長差のチェックです!!

この時、太ももの長さが同じであるためには

ステムの飛び出+ネック+小ボール+大ボール

が反対側の同部位と同じ長さである必要があります。

術中に脚長差を認めた場合

①小ボールの大きさを変える。

(メーカーに寄るが何種類かあるそうです)

②ネックの長さを変える。

(私が見学した際は1種類しかありませんでしたが、3種類くらいあるメーカーもあるそうです)

③ステムを変更する。

(ステムを変更することで飛び出具合がちょっと変わるそうです)

これらの策で脚長差ができるだけないように調整するそうです。

そして各部品が決定したら

いざ、本物の部品を入れて

(これまでのお試はダミーでやっていた)

傷を縫合して、手術は終了です。

3. 人工骨頭置換術で脚長差が生じる理由

わたし、正直、今までは

人工骨頭置換術後に脚長差がある症例に会うと

(大きな声じゃ言えないですが汗)

「もうちょっと上手に脚長合わせてくれてもいいじゃんかよぉぉぉ~先生ぃぃぃ~うぉぉぉい」

なんて思ったりしてたんですよ。(スミマセンスミマセンスミマセン)

わたし、これ、手術の見学をして納得しました。

1ミリ単位でぴったり脚長差がないようになんて

できないです。

各部品はそもそも既製品ですし。

と言うか、脚長を合わせるよりも

骨にしっかりと適合する部品を選ぶ方が重要です。

でなきゃ股関節が機能しなくなります。

それに、術中の脚長チェックが

十分にできないことも一つの要因だと思います。

反対側の脚が滅菌された紙で覆われた

南国少年パプア君の鯛状態ですし↓

しかも

「横向き寝」の状態でチェックしてますし。

(横向き寝で骨盤が少しでも傾いていると正確にチェックすることは難しいです。)

脚長差が全くないようにする

…なんていうのは難しくて当然だ

だいたい合わせてもらってるだけでありがたい

ということを

見学させてもらって初めて知ったのでした。。。

だからこそ術後のフォローに携わる理学療法士が

脚長差のチェック・対応含め

しっかり行う必要がある、とも感じたのでした。

4. 人工骨頭置換術によって脚長差を呈した症例

60代女性。

夜中にトイレに起きた際に階段で転倒。

たまにしか使わない睡眠薬が効き過ぎたそうです。

人工骨頭置換術が施行され

退院後のリハビリで担当しました。

まず初見でぎょぎょっ(゜-゜)

びっくりするくらいの脚長差でした。

レントゲンで確認しても明らかな差でした。

術側が長くなっていて

術側のひざを曲げないと立っていられないくらい

大きな脚長差でした。

そんな状態なので

手術した側のひざ周りの筋肉が緊張していて

「股関節よりとにかくひざが痛い」

とのことでした。

まずは手術していない短い側に

インソール(ヒール)を入れ

短い脚を長くすることで対処しました。

しかし差が大きかったためインソールだけでは無理で

アウトソールも駆使して

何とか許容範囲内に脚長差を補正し

ひざの痛みは改善に向かったことを覚えています。

この症例は大きな脚長差でしたが

小さい脚長差も含めると

人工骨頭置換術の術後で脚長差がある方は

多いなと感じています。

私的には

術側が長くなっているケースが多いかなぁ

という印象ですが一概には言えません。

とにかく術後の脚長差のチェックは重要!!

というのは間違いありません。

5. まとめ

・人工骨頭置換術で脚長差を生じる可能性がある

・理由1:使用する部品はそもそも既製品だから

・理由2:部品の選定では脚長を合わせることよりも当然だが股関節がしっかり機能することの方が優先されるから

・理由3:術中の脚長差チェックは側臥位でそもそも難しいから

・術後の脚長差チェックと対応は理学療法士が携わるべき課題と感じている

本日は以上です。

お読み頂きありがとうございました。

この記事が皆様の健康の一助となりますように(^^)/

※本サイトに掲載されている文章、画像、動画等の無断転載、転用を禁止します。

トラブルの根本原因を追究

少人数でしっかりフォロー

週1回の運動習慣

ボディメイクを目指す方に